松園さんをたずねて * 秋の京都へ

おそらくこれが今年最後に乗る新幹線。

インターネットでチケットやホテルの手配をするコツもつかめてきた。

現地集合の旅も何度か経験したし ひとりでホテルに泊まるのも慣れてきて はじめてのひとり旅に挑戦です。

地図が苦手なので、道に迷わないか少し心配ですが ・・・・たぶん大丈夫だよね。

オトナだし、ここ日本だし。

めずらしく晴天に恵まれて 富士山と一緒に朝ごはん。

京都駅に9時過ぎに到着し、 一日券を握りしめ100番のバスに乗り、岡崎公園をめざします。 鴨川べりでバスを降りて

えーと、目的地はこの大きな鳥居の方角ね。

その真下にはヒロインが4名でお出迎え。

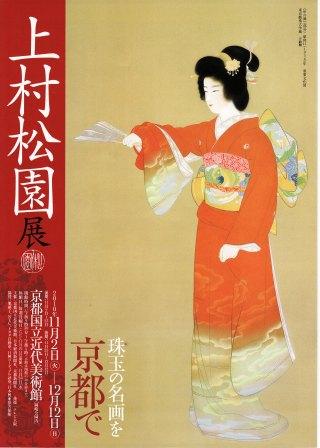

昨年から楽しみにしていた上村松園さんの回顧展です。

9/7~12/12の東京国立近代美術館での会期には 前期と後期のそれぞれに足をはこんでいました。

まさか京都まで来ちゃうとはね 我ながら驚き。

京都近代美術館では、下記のスケジュールとなっています。

前期 2010/11/2~11/23 後期 2010/11/25~12/12

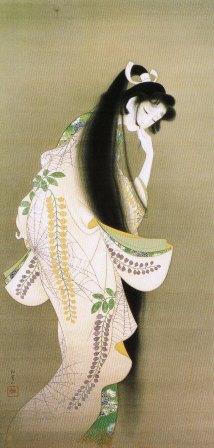

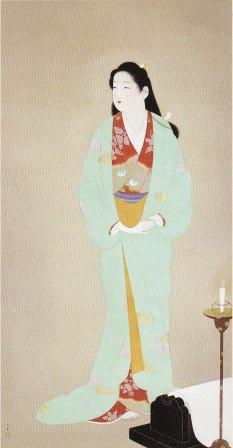

≪序の舞≫ 1936年 重要文化財 東京藝術大学(前期のみ)

東京では後期のクライマックスとして最後の展示室で公開されていたこの作品が 京都では入口正面にありました。なんという贅沢!! 四条御幸通りの葉茶屋に生まれた松園さんの代表作の里帰りだもの 力はいるよね。

東京では天井につかえて、軸の上下が伸びていませんでしたが 京都では真っすぐに掛けられて 等身大以上というスケールの大きさを堪能することができました。

松園さんが闘ったのは 女性であることの偏見と、早くして才能が認められたことによる嫉妬。貧しさや病に苦しんだ画家とは違う創作上の苦悩があったよう。

まず依頼ありきで描くことがほとんどで、観られることを前提とした作品たち。

ただ、どんな主題を描いていても、幸福感が与えられるのは経済的な豊かさも影響しているかしら。

西洋の画家では、肖像画家として人気を博し、 英王室からサーの称号を受けたジョン・エヴァレット・ミレイと共通するものがあるかな。

(ミレイの過去記事はこちら↓) serbian-night.hatenablog.com

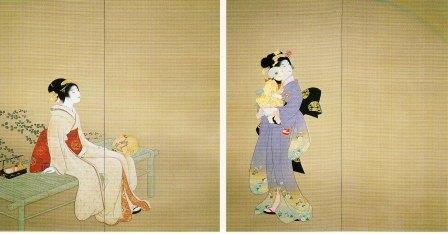

左)≪人生の花≫ 明治32年 (1899) 京都市美術館 (東京会場のみ)

右)≪人生の花≫ 明治32年 (1899) 名都美術館(後期のみ)

「つぅさん(松園さんの本名、津禰の愛称)は着物や日本髪に詳しいから」と 頼まれた従姉妹の結婚式の仕度の合間のスケッチから生まれた作品で 第5回新古美術品展に出品され、3等賞を受賞したそうです。

翌年同じ題材で出品した≪花ざかり≫は第9回日本絵画協会・ 第4回日本美術院連合絵画共進会で銀牌受賞だそう。 (≪花ざかり≫は現存していないそう)

≪人生の花≫ 明治32年 (1899) 京都市美術館(京都会場のみ)

着物や帯の柄を替えた3枚の作品が会期と会場をずらして展示されています。

(全体のトーンが違うのは、スキャンの元とタイミングがバラバラだったせいで、申し訳ありません)

京都のみのこれらの作品を観にここまで来たの。

何度見ても、伏し目がちの初々しい花嫁姿に心のやわらかいところを ぐっと掴まれる。。。。

松園さんの年譜は華々しい受賞歴にくらくらするのですが この画にこめた感情は、絵筆で身を立てること、 そして自らは花嫁衣装を着ることはないであろうという覚悟であったそう。

切ないね。

このときの松園さん、まだ19歳なんだよ。。。。

その後の彼女がどんな女性像を描いていくかというと

≪長夜≫ 明治40年 (1907)

晩年の作品のすばらしさと名声は不動のものとなっていますが 絵を描くことが好きでたまらなくて 美しい女性が大好きで

どんな着物の柄にしようか、

髷の形はどうしようか 手や指の角度はどうすると美しい?

と、ただただ夢中で描いていることが察せられる初期の作品も大好き。

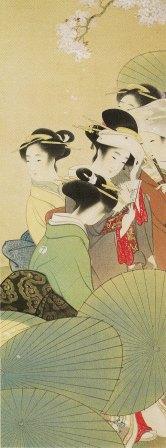

≪花のにぎわい≫ 明治40年代 京都国立近代美術館(常設展)

初期に描いた作品が後々人手に渡り、 晩年に請われて箱書き(鑑定の意味もこめて絵の箱へ署名)をする機会も多かったようですが、

手許に戻った作品にを見直すと着物の色を濃く塗り直していたり、模様を描きくわえられていたりと、 手が加えられていたこともあったとか。

また、ときには贋作を目にすることもあり、心を気を痛めたそうです。

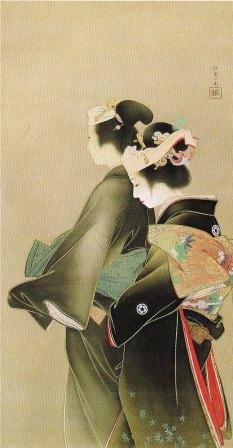

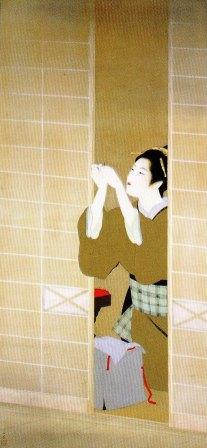

≪舞仕度≫ 大正3年 (1914)

京都国立近代美術館 舞い手の緊張と、右側の女性たちのさざめきの対象がね、 うん、女性の集団ってこんなものかもしれない(笑)

息を呑むような美しさは、西洋画と違って、作品が絹に描かれていることにもよるのかしら。。。

まず枠に絹を張り、下塗りをし、通常はその上にすぐ描くそうですが 松園さんは何年かそのまま放置して「枯れさせて」から描いたとか。

≪花がたみ≫ 大正4年 (1915) 松伯美術館

古典を題材とした作品。 恋しい人に会うために照日前が狂気を装って舞うの。

この画の前にたつと、いつもその恋心が痛ましくって 「もういいから・・・」って抱きしめてあげたくなる。

彼女の想い人の帝も、きっとそんな気持ちになったのでしょう。

ハッピーエンドでよかったね。。。。

この作品の主題は嫉妬する女性の美しさ。

源氏物語の六条の御息所の装束を平安期から室町時代に変えて描いています。

能の面では泥眼という白目の部分に金を塗る手法で涙を表現をしているそうですが それを参考に布の裏側から瞳に金を入れて苦悩を表現したそうです。

何度も目にしている作品ですが、怖いもの見たさで惹きつけられてしまう。

現物を前に、画集では目にできない鱗のような地模様の緑色の表装の効果も見て欲しい作品。

蛇を連想させて、怖いったらないのだ。

スケスケだ・・・・。

日本画は熱したニカワに混ぜた顔料を練って絵の具も自らつくらなければらないの。

油絵と違って塗り重ねることによって下の色が消えないためやり直しが効かないそうですが、下に塗った色が透けることによる効果で着物や髪の質感を与えることもできるそう。

様々な緻密な計算を素人には気付かせることなく、さらりと爽やかに描くってすごいなぁ。

この時代に何点か描いていた中国美人の作品を 東京では「ふぅん」と眺めていたけれど 京都では「あれ、なんだか可愛いい」と感じたのが不思議。

受け入れ側の心境の変化?

≪虹を見る≫ 昭和7年 京都国立近代美術館(11/16~12/12)

くねっと細い肢体が不思議な作品。 この後私も虹を見たよ。

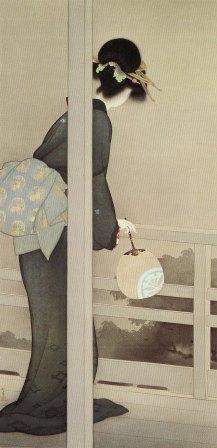

≪待月≫上村松園大正15年 (1926) 京都市美術館(後期のみ)

昨年上村松園、松篁、淳之で一目惚れした後姿。

東京には出品していなかったので楽しみに来たのですが 残念、後期のみなんですって。

(三代展の過去記事はこちら↓)

母を亡くした後、松園は多くの母子像を描くようになりました。

既婚女性の印として眉を青く剃ったモデルは嫁で 徳川時代の髪型の幼子は、孫の上村淳之氏。

同じ道を歩んだ息子の松篁が年ごろになって嫁さがしをする際に 「画業のジャマにならなければ誰でもいい」というような事を云ったそうで、 知人の紹介から嫁候補を選んだのは松園さんだったそう。

モデルを選ぶ目も入っていたんでしょうね。 松園さん好みの美人で≪舞仕度≫の女性にそっくり。

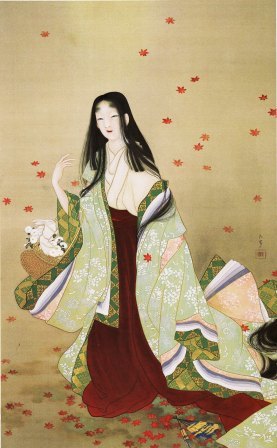

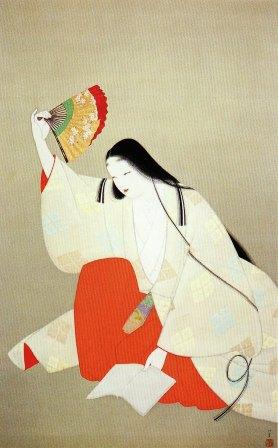

≪草紙洗小町≫ 昭和12年(1937) 東京藝術大学(後期のみ)

松園さんいわく、めずらしく厚めに色を重ねた作品。

小野小町の和歌の才能を妬んだ大伴黒主小野が 歌合せで発表される予定の和歌をあらかじめ調べたうえで 万葉集へ書き込み、小町が剽窃をしたと濡れ衣を着せた故事によっています。

その草紙を洗って墨を落とし、無実の証明をする小町を能の面で表現しています。

秘めはているけど、実は気が強いのよ、という女性の絵が多いの。 どんな形を借りていても、描いているのは松園さん自身の内面なんでしょうね。

仙洞御所にはこの舞台となった岩が現存するそうで この機会に行ってみたかったけど、すでに予約がいっぱいで。。。。

次の機会に行かねば。

パンフレットにも「代表作でありながら東京に所蔵されているため 関西では見る機会が少ない」と書かれている作品です。

いまでいう京へ単身赴任中の夫を想う九州の妻の姿です。

松園さんお得意の一途で芯の強い女性。

・・・惚れちゃうね。

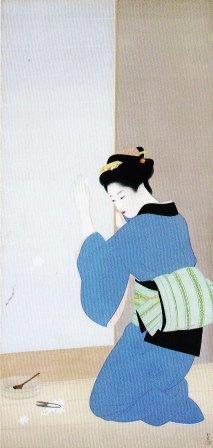

左)≪夕暮≫ 昭和16(1941) 京都府立鴨沂高等学校

晴れやかな装いや、古代の姫君を題材に選んでいた松園さんが 市井の女性の日常を描くようになった晩年の作品です。

この時期は年号も昭和に変わり、京都の町にも洋装の女性が増えていたそう。

だからこそ、幼な心に焼きついた徳川期の風俗を次の世に残そうと 繰り返し描いたそう。

同時代の美人画を揃えた収蔵品展も鑑賞し ほわぁんと歩く赤い桜並木。

京都の町には朱赤が似合うなぁ。

旅はまだまだ続きます