尼門跡をたずねて * 秋の京都へ

ご無沙汰しておりました。 11月中旬の京都旅のつづきです。 京都国立近代美術館で上村松園展を鑑賞し、 南禅寺の参道で湯豆腐を食べた後のおはなし。 せっかく南禅寺まで来ていることだし 紅葉の名所にちょっと寄り道したいよね。

でも混んでる~・・・・・。 あっちにもこっちにもカメラを構える観光客。 ・・・・・って私もだけど。

松の赤い肌と脱色したような黄金色の紅葉が幻想的だね。 ファインダーを覗きながらふらふらと前進。

瓦屋根の向こうは輝く銀杏。 木々の微妙なグラデーションや 青空と影のコントラストに心を奪われていると 3歩と前に勧めない。 これ以上奥へいくとキケンだ。 目的地にたどり着けないうちに日没を迎えちゃいそう。

南禅寺や青蓮院、永観堂は夜のライトアップもあるから 夜に出直すこともできそうだし。。。。 名残おしいけど、どんどんいこー

哲学の道と私。 中学校の修学旅行以来かな。 運河フェチにはたまらない心躍る水辺。 遠ぉーい昔の記憶を掘り起こして、哲学の道ってこんなだっけ?と 自分とおハナシ。 頭の中で紺色のセーラー服を着て当時の気分を再現すると 同級生の班で歩いていて、銀閣寺ではクラス担任が待っていそうな気がしてきちゃう。

読経の声が聞こえて「えっ? あぁ、お寺が近いのかな? でも、女性の声??」って現実に引き戻されると めずらしいね、尼僧の托鉢。

お約束の狛犬は蔦に絡まれて野趣あふれる雰囲気。 想像以上に小さな神社ですが 天皇皇后両陛下ご訪問の写真もあって由緒があるようなのです。

その秘密はこの大国主命(おおくにぬしのみこと)を助けたという 狛ネズミさんたちにあるよう。 かわいーい♡ 縁結びのご利益もあるというので、手を合せ お隣の、これまた小さな愛宕社では火除け祈願。 こちらは狛とび、狛サルに護られていました。 いろんな狛○○に出会えて得した気分。 ふふ、気分で歩くこんな旅も意外と楽しいね。

でも、今回はの旅の一番の目的は、昨年 『尼門跡寺院の世界-皇女たちの信仰と御所文化』 という企画展で知った寺院を訪ねること。 出家した皇族が住持となる寺院を「門跡」と呼ぶそうですが 姫君が出家された場合は「尼門跡」となり、京都と奈良に13箇所が現存しているそうです。 非公開が原則のようですが、春と秋に特別公開されているお寺があると知り その時期にあわせた今回の旅の日程です。

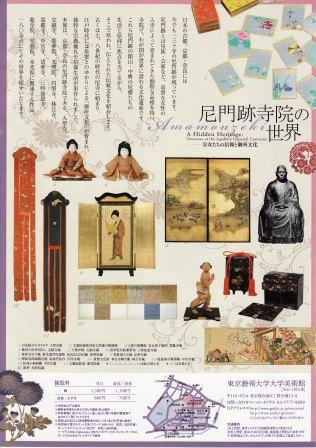

ハムレットがオフィーリアに放った「尼寺へ行け!」という有名な台詞がまず頭にうかび その他の知識といえば、サウンド・オブ・ミュージックでマリアが恋から逃げて駆け込む尼僧院。 (外国のお話しばっかりで偏ったイメージですが^^;) 世俗と隔絶された祈りの場所というイメージを持っていましたが 尼門跡は宗教的な場所であると同時に、建物や調度の一部が御所から移築されているように 王朝の空気を併せ持ち、芸術、文化サロン的な側面もあったそう。

承応3年(1654)から明治時代に皇族が仏門に入ることを禁じられるまで 代々皇女もしくは皇孫女がご住持となった 霊鑑寺は 「鹿ケ谷比丘尼御所(ししがたにびくにごしょ)」「谷の御所」とも呼ばれていたそうです。 特別公開は春と秋の2週間づつ。 今回は11/19~30でしたが直前までその日程は公開されていないよう。

門をくぐると 池にはお水があったそうですが いまは枯山水。

ふだんは公開されていないので 生活の場、祈りの場としての空気感が濃厚。 ボランティアの方かな、 ひとりひとりの興味にあわせて 語りかける丁寧な説明で 贅沢な時間。

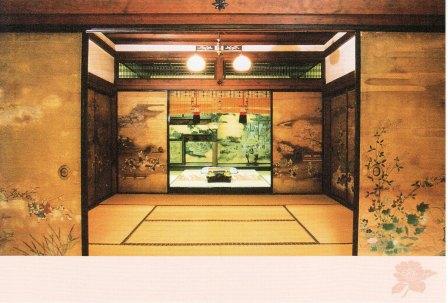

現存する本堂は11代将軍徳川家斉の寄進だそうですが 建物は撮影禁止のためポストカードより。 昨年の企画展では、キャノンの技術でこの上段の間が原寸大で再現されていました。 姫君は再奥におかけになって、面会するのは一間へだてた一番手前の間なんですってね。 興が盛り上がって「近ぅ寄れ」となるとなると、まん中の間あたりまで進める・・・ という具合らしい、というのは次の門跡での説明でした。 なるほどぉぉ・・・。

撮影OKな景色を一生懸命を撮っていたら 「このコケはゼニゴケなんですよ。 コケを撮るには、もーーーーっと低い位置からがいいんですよ。」 (あ、猫目線ってことね^^) 「そして、みなさまはどちらか遠くから新幹線でいらしているかもしれませんが 朝の早い時間がいいんです。 そうすると夜のうちに落ちた水分が、露になって輝いてる写真が撮れるんです。 心得ている方は、開門時間にいらっしゃいますよ。」 (そっかぁ、次は美術館じゃなく、お庭にGo!なのだ♡)

石段を上がると松。 紅葉を撮るには、その葉をとおってくる光を捉えると美しいんですよ なんて、ことも伺って 本堂ではお寺の歴史や、襖絵、そしてお庭の説明も。 本来は椿で有名なお寺なので、春の特別公開の時期に 京都駅から直行しなくちゃね♪ と、自分との約束をして、次の目的地へ向かいます。

せっかっくなので、と哲学の道を銀閣寺まで歩き そこでバスに乗ろうと考えていましたが、 ちょっと時間が足りないかも。 タクシーをつかまえて「宝鏡寺さんへお願いします」と告げたけれど 運転手さんの反応は「えーと、どのあたりでしたっけ。不勉強ですみません」

手持ちの地図で場所を示すと 「そのお寺さん、その名前が難しいほうで、別の呼び名もありましたよね」 人形供養で有名で、人形寺とも呼ばれているらしいんですけど。「わかりました。たぶん大丈夫だと思います」

御所の北側、今出川通りを東から西へ。 「これが京都大学ですよ」 わぁ、じゃあここ歩いているの頭のいい人ばっかりですねぇ(笑) 「この奥に植物園があって、そこの紅葉もきれいらしいですよ」 ええ、いつか行ってみたいと思っているんです。

「左側が京都御所で今は特別公開中なんですけど、今日あたりは意外とすいていたみたいですよ。 時間があればお客さんも行かれるといいと思いますよ。」

「右側は同志社女子大なんですけど、お金持ちの学校ですよね~。 建物が全部赤レンガでそろってるんですよ」 女子大ということは、男子と女子がわかれているんですか? 「いえ、共学ですけど、あれ、でも女子大ってことは、女子大ですね(笑)」

なんて運転手さんとお話しをしているうちに堀川通りを上ってこの正面玄関に、すぅっと到着。

自信ないなんて、おしゃってたけどさすがです。

春旅では烏丸通から入って門の右から来たから、 そっか、この先が相国寺さんねって位置関係を確認。 この写真は後で撮ったもので、タクシーを降りたときは門が開いていました。 宝鏡寺の歴史は霊鑑寺よりもさらに古く開祖の華林恵巌尼の没年は1386年だそうなので その頃がはじまり。 室町時代には足利将軍家の女性たちが住持となっていましたが 正保元年(1644)よりふたたび皇女たちの寺となったそう。 百々橋(どどばし)の近くにあったことから百々御所と呼ばれていたそうです。

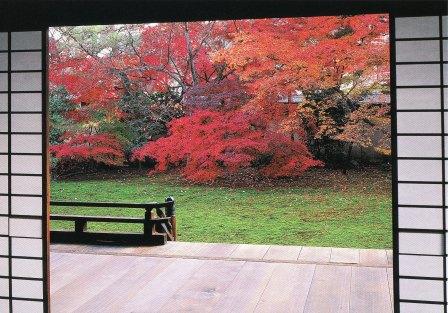

門を入ってすぐ右手には人形塚と並んで、 雛飾りと同じ右近の桜、左近の橘があり (そういえばお雛様って、御所の雛型だものね) 半年待って今回入ることがでた高い塀の後ろの風景は

撮影禁止のためポストカードですが・・・ こんなふう。 ため息がでるような見事ないろは紅葉。 京都市のhpによると高さ8.7m、枝張 16.0m、幹周 1.50mですって。 本堂では等身大の人形による当時の寺院内の様子の再現と 幼くして出家された姫君のために天皇家から贈られた人形の展示。

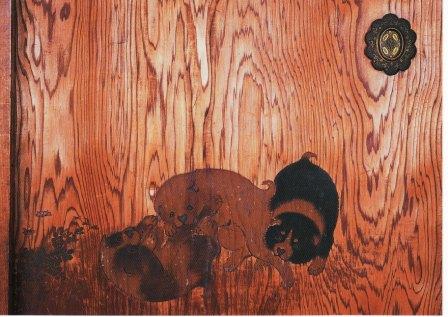

襖絵もすごいの。 こちらも円山応挙が描いた≪子犬の図≫のポストカードです。 また、こちらのお寺では日々の記録である代々の日記が保管されているということで その頃放映されていた『龍馬伝』にあわせた時期のものが展示されていました。

宮家ゆかりのお寺ということで、大政奉還が宝鏡寺にも 使者が伝えにきたという記述が読み取れるそうです。 (筆書きなので私は解読できませんでしたが、お寺の人の説明によると) ゆったり見学できてお寺を後にするの時に閉館時間を迎えて ふぅぅ、間に合ってよかった♡

宝鏡寺の斜め向かいには俵屋吉富の 「茶ろんたわらや」というカフェがあったことを 春に友達と「白玉宇治金時が美味しそうだね」って話したので覚えていたの。 春限定品だったようで、今回はメニューになかったけれど 秋限定の「栗善哉(くりぜんざい)食べたよ~♡」って友達にメール(笑)  あの時は本店・烏丸店・銀閣寺限定品の「龍鳳」をゲットしたけど 季節限定の雲龍もあったよね、と思いだし 季節限定で、原料の丹波栗がなくなり次第終了(9/10頃-1/31頃)という 龍翔を手に入れることができました♡ おかげさまで道にも迷わず無事に昼の観光を済ませることができましたが 実は一番心配だったのが晩御飯のこと。 京都は「いちげんさんお断り」のお店が多いというじゃない? しかも女性のひとり旅だし。

あの時は本店・烏丸店・銀閣寺限定品の「龍鳳」をゲットしたけど 季節限定の雲龍もあったよね、と思いだし 季節限定で、原料の丹波栗がなくなり次第終了(9/10頃-1/31頃)という 龍翔を手に入れることができました♡ おかげさまで道にも迷わず無事に昼の観光を済ませることができましたが 実は一番心配だったのが晩御飯のこと。 京都は「いちげんさんお断り」のお店が多いというじゃない? しかも女性のひとり旅だし。

でも、勇気を出して行ってみたいお店があったので ビールの師匠にご紹介いただいて、こちらへ。 前回は夜の先斗町で川床デビューをしましたが ホテルのチェックインをすませた後 高瀬川に沿って二条まで上がり 少し迷ってたどりつきました。

和食は前菜じゃなくって何ていうんでしたっけ? まず出てきたのは柿をくりぬいて、むかご等が入ったお料理。 この柿が美味しくて、スプーンで頑張って掘りました(笑) この日は珍しくすいていたそうで、私の他には常連のお客さまが2名だけ。

この日はヌーボーの解禁翌日だったので、ワインはもちろんボージョレイ。 私がそうオーダーすると、先にお食事をはじめられていた常連のお二人も注文。 ご店主お勧めのルイ・テットはガメイらしいイチゴの香りがふわんと立ち上がり コクもあって「美味しいですね~」一気に雰囲気が盛り上がったと感じたのは私だけかしら(笑)

「もう一杯別の銘柄のヌーボもいかがでしょう?」とご店主がご自分用に買い付けたものを 出してくださったのは日本人醸造家の仲田さんが手掛けるルーデュモン。 「あー、これ私好きなんです☆」 となって、ご店主との距離が縮まったような気がしたのは既にほろ酔いだったせいでしょうか(爆)

手ぶれ防止機能のないコンパクトカメラのシャッターを ほろ酔いの手元で押すため いつものように、グラスを重ねるごとにブレていく写真で 臨場感たっぷりにお伝えいたします。

窓の外は高瀬川を渡る風の天然冷蔵庫。 桜の頃にはガラス戸をはずし、花びらが舞いこむのだそうです。 歩行者はみな店の方へカメラを向けてるんだよ なんて常連のお客さまのお話を聞きながら。

店に入ってから気になっていた カウンターの牛肉と蓮根をつまみながら 常連の方のお勧めの日本酒をちびり。 お燗が白鷹で、冷やは田酒っておっしゃっていたような気がします。

香箱蟹というのは、ずわい蟹の雌だということを教わって 琵琶湖には「もろこ」という美味しい淡水魚がいるということも学習。 旅は人生を豊かにするね。

あぶったカニのカラの雑炊を食べながら 翌日の貸切に出そうと思っているお料理の話や タイシルクで仕立たというご店主の着物の話を聞きながらまったり。 あれ、いつの間にか10時過ぎ。 夜間特別公開のライトアップの時間はとっくに終わっていました。。。。 「2階にはワインバーがあるんですよ ぜひ覗いていってくださいね」とのお勧めに従っちゃおうっと。

先に上がられていた常連のお客さまが 同席させてくださったので、 高瀬川の流れを聴きながらボルドーを。 グラスだけどシャトーラグランジュ。 ・・・・これメドックの3級なんですけど。 さすがだ。 すごいぞ京都。

旅はまだまだ続きます